西贝正式发布道歉信:“绝对权威者”贾国龙的一次大败

西贝正式发布道歉信:“绝对权威者”贾国龙的一次大败

西贝输了!

西贝发布道歉信了。贾国龙还是认错了!

最新的道歉信中,西贝给出了 9 条整改方案。但是,在道歉信的最后,西贝还是倔强的加上了 " 顾客虐我千百遍,我待顾客如初恋 " 的话术。

罗永浩也马上回应:顾客虐你啥了?

这也是贾国龙和西贝的第二次道歉。

"我应对方式有错,改。做饭的围着吃饭的转,你说咋好就咋办。"9 月 14 日,西贝创始人贾国龙在行业群里的表态看似妥协,却随即话锋一转:" 罗永浩是网络黑嘴,是网络黑社会,太坏了。"

这则截屏的流传,让本已平息的 " 预制菜风波 " 再度升级。罗永浩当晚在直播间回应:" 我本来是想算了,结果他没完没了。现在全国都在教育他,他自己也承认要改,对我这个顾客,他表现得像一个‘网络黑社会’。"

只不过,事情发展到现在,贾国龙认怂,西贝道歉,已经太晚了。

为什么贾国龙会发起自杀式自证?

就当外界认为事件趋于平息时,贾国龙在行业群里的 " 网络黑社会 " 表述再次点燃战火。罗永浩宣布:" 贾国龙,那这件事我们没法揭过去了。在中间再劝我的朋友,我们一律绝交吧。"

过程中,罗永浩已提出通过直播对话解决争议:" 我们还是找一个大的网络平台直播,当面公平公正冷静理性地对一次话吧。相信这也能澄清西贝的真相,并且对中国预制菜产业和餐饮行业的健康发展做一些贡献。"

贾国龙在此次危机事件中的应对,堪称企业危机公关的反面教材。

绝对权威下的决策陷阱在贾国龙的认知体系中,企业危机如同战场,必须 " 正面硬刚 "。这种思维源于其多年打造的 " 霸道总裁 " 人设:在内部管理中,他强调 " 决策权必须集中在创始人手中 "。

这种绝对的权威感让他在这次危机事件中,没有人敢拦住他,或者没有人跟他说真话。这是很多传统企业的通病,一把手有绝对的权威。

当罗永浩的质疑出现时,贾国龙的第一反应是 " 起诉 ",而非调查。他下令全国门店开放后厨,却未提前统一话术;他要求员工 " 直面质疑 ",却未料到后厨工作人员会脱口而出 " 菜是前一天做好的 "。

在这次公关危机事件中,可以看出,所有门店的工作人员都是没有准备的。简直开启了一场自杀式的自证。

这种失控的 " 透明化 ",暴露了传统企业决策链的僵化——一把手拍板,执行层只能机械服从,无人敢说真话。

全线失守的公关防线西贝的危机应对连续犯下三个致命错误:用法律对抗情绪、用流程替代真相、用权威压制质疑。

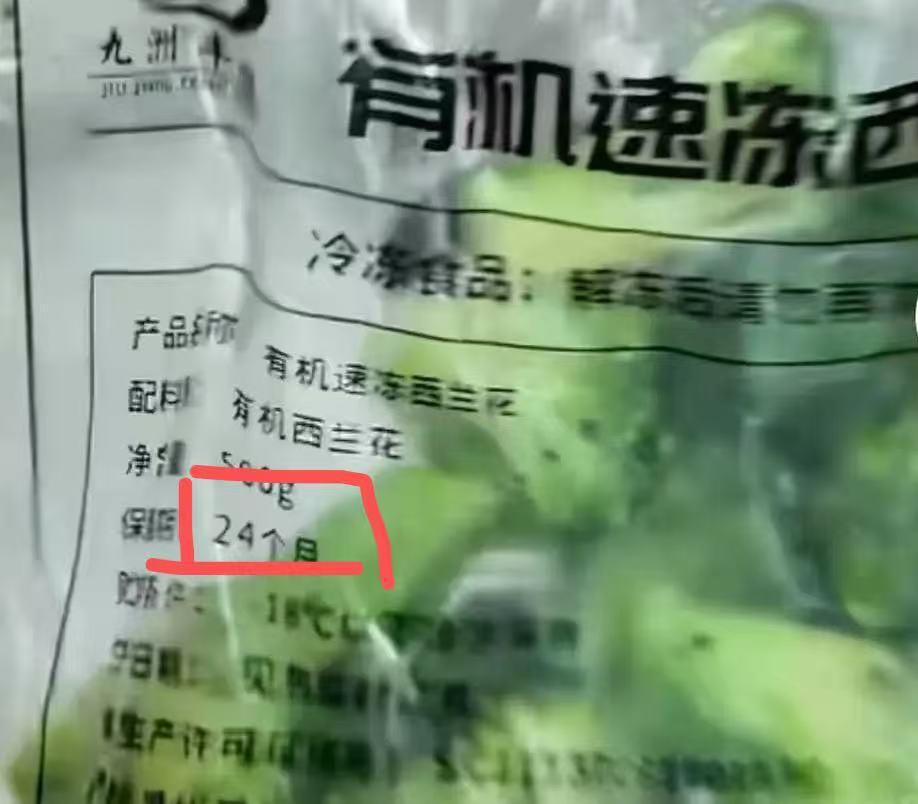

最致命的是,贾国龙开放全国后厨的 " 自证 " 举措,反而成了 " 自杀 " 行为。媒体镜头下,西贝厨师撕开真空包装的烤鱼原料,冷冻柜里躺着保质期 18 个月的南瓜泥,这些画面在社交平台引发二次发酵。但就是因为贾国龙是老板,没人敢喊停。

网友戏称:" 西贝用直播自毁品牌长城。" 贾国龙后来承认:" 我现在陷入自证循环了。也谈不上痛苦,但有点生气,这事对西贝的伤害已经显而易见。"

概念之争,西贝输得彻底

定义分歧背后的认知鸿沟贾国龙坚持认为:" 按国家规定,我们没有一道是预制菜。" 他解释:" 预制菜是菜品做好到餐厅后,热一热即可。预制工艺不是预制菜。所有的菜都需要用到预制工艺。"

然而,这种专业定义与消费者认知存在巨大差距。在普通消费者看来,只要不是现场制作的都算预制菜。

罗永浩在直播中展示了一款西贝后厨使用的海鲈鱼包装配料表,上面标有三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等多种复配水分保持剂,保质期长达 18 个月。他质疑:" 虽然这条鱼到店时是生的,但经过添加剂的长期腌制保存,已非消费者所理解的‘鲜鱼’。"

价值落差与信任危机西贝的 " 高端定位 " 与预制菜的 " 廉价标签 " 形成尖锐对立。在罗永浩晒出的账单中,830 元的餐费包含 15 道菜,消费者难以接受为 " 工业化产品 " 支付现炒菜的价格。

贾国龙曾坦言:"贵,不是问题。贵得不值,才是问题。" 然而正是这种价值与价格之间的落差,成为了消费者不满的根源。

更严重的是,西贝曾高调布局预制菜市场。2019 年推出 " 贾国龙功夫菜 ",贾国龙甚至表示 " 愿意把后半生赌在功夫菜上 "。虽然该业务因市场反响不佳而陆续下架,但却加深了消费者对西贝与预制菜关联的印象。

权威失灵,传统企业的通病

贾国龙在此次事件中表现出的 " 绝对权威 ",是许多传统企业的通病。

在企业内部,贾国龙拥有至高无上的话语权。这种权威感使得他在危机事件中听不进不同意见,甚至没有人敢拦住他的错误决策。

据西贝内部人士透露,在此次事件中,所有门店的工作人员都是没有准备的。贾国龙一声令下开放全国后厨,却未考虑执行细节和可能风险,导致各地门店应对失据,反而暴露更多问题。

传统权威与新消费时代的碰撞贾国龙的困境在于,传统企业权威逻辑在新媒体时代已然失效。

在过去,企业可通过控制信息发布渠道掌握话语权;但在短视频与社交平台主导的 " 全民麦克风 " 时代,消费者既是受众,也是传播者、审判者。

西贝后厨的实时直播,让每位消费者都能参与 " 审判 " ——一句 " 菜是凉的 " 的弹幕,就能引发品牌形象的震荡。

预制菜国标即将出台值得关注的是,这场争论正推动行业规范发展。据报道,国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过专家审查,即将向社会公开征求意见。

这将使预制菜 " 身份 " 有统一说法,餐饮门店是否使用、如何使用预制菜,也将首次纳入强制信息披露范畴。罗永浩对此表示:" 太好了,万众期待!!!"

消费者觉醒与行业转型这场争端反映了消费者主权意识的觉醒。在胖东来等企业以 " 极致透明 " 赢得市场的对比下,西贝的 "42 页文件 " 显得苍白无力。

消费者不再满足于冰冷的标准,他们要的是 " 看得见的真诚 " ——菜单上的预制菜标识、价格与价值的匹配、甚至是一句 " 对不起 "。

数据显示,超过六成消费者不愿意在普通餐厅吃预制菜,在高档餐厅这一比例更是高达 91.2%。消费者对预制菜的最大要求是安全健康(73.06%)和知情权(60.98%)。

贾国龙曾透露,风波期间西贝日营业额下降 100-300 万元。9 月 14 日,西贝已通知全国门店暂停后厨参观,并下架 " 罗永浩 " 套餐。但比短期业绩下滑更严重的是品牌信任的损伤。许多消费者表示:" 不介意预制菜,但在乎性价比与知情权。"

这场争论看似关于定义,实则关乎信任;看似个人纠纷,实则是中国餐饮行业转型的阵痛。当消费者主权遭遇传统权威,当工业化效率碰撞体验需求,西贝的困境也是整个餐饮行业的困境。

无论最终结果如何,这场争论已经推动行业向透明化迈进了一步。正如罗永浩所说:" 我不反对预制菜,反对的是卖预制菜伪装成不是预制菜。"

标签: